#beziehungsweise: jüdisch und christlich

Samstag, 23.01.2021

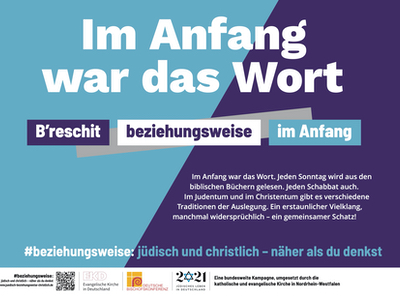

„#beziehungsweise – jüdisch und christlich: näher als du denkst“ – so lautet der Titel einer deutschlandweiten ökumenischen Kampagne im Jahr 2021, an der sich in NRW alle Katholischen Bistümer und Evangelischen Landeskirchen beteiligen. ...

INFO: „#beziehungsweise – jüdisch und christlich: näher als du denkst“ – so lautet der Titel einer deutschlandweiten ökumenischen Kampagne im Jahr 2021, an dem sich in NRW alle Katholischen Bistümer und Evangelischen Landeskirchen beteiligen. Auf zwölf Plakaten werden christliche und jüdischen Feste einander gegenübergestellt, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede verdeutlicht. Sie wenden sich insbesondere an Gemeinden, Schulen und kirchliche Einrichtungen, mitmachen kann aber jeder, der möchte. Kernanliegen ist es, die engen Beziehungen zwischen Juden und Christen anhand ihrer Feste und im religiösen Leben aufzuzeigen, um gegen den zunehmenden Antisemitismus klar Stellung zu beziehen. Ein QR-Code auf dem jeweiligen Plakat führt zur übergeordneten Internetseite www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de. Dort werden Erläuterungen zu den Plakaten, Videos, Veranstaltung- und Gesprächsangebote, Unterrichtsentwürfe sowie weitere Materialien angeboten. Dazu haben am 11. November 2020 die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in der Berliner Parochialkirche eine eigene Kampagne gegen Antisemitismus vorgestellt. An der Vorstellung waren neben Bischof Dr. Ulrich Neymeyr (Erfurt, Vorsitzender der Unterkommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum der Deutschen Bischofskonferenz) und Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm (Ratsvorsitzender der EKD) auch Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama (Vorsitzender der allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschlands) und Dr. Felix Klein (Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung) beteiligt.

Unser Gesprächspartner: „Gerade in der heutigen Zeit, in der Antisemitismus, Übergriffe gegen Menschen jüdischen Glaubens, sowie Hetze und Verschwörungstheorien in den sozialen Netzwerken zum Teil massiv zunehmen, ist es wichtig, als Kirchen ein Zeichen zu setzen“, so Dr. Michael Kappes, Ökumene-Beauftragter und Beauftragter für die Beziehungen zum Judentum im Bistum Münster. Man wolle ermutigen, die eigene Haltung kritisch zu reflektieren und sich mit der Nähe zwischen Judentum und Christentum auseinanderzusetzen, betont Kappes: „Das Christentum hat seine Wurzeln im Judentum und ist ihm daher tief verbunden. Jesus war Jude, genau wie seine Jünger. Diese Wurzeln zeigen sich nicht zuletzt in den christlichen Festen. Die Kampagne zeigt deswegen die enge Verbindung jüdischer und christlicher Festkultur, zum Beispiel zwischen Pessach und Ostern, Schabbat und Sonntag, Chanukka und Weihnachten auf.“ Anlass der Kampagne ist das 2020 geplante Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ (s.u.). Kontakt: Dr. Michael Kappes, Stabsstelle Ökumene und Beauftragter für die Beziehungen zum Judentum, Tel. 0251 / 495-17021, E-Mail: kappes[at]bistum-muenster.de, Internet: www.bistum-muenster.de.

Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“: Im frühen 4. Jahrhundert nach Christus wandten sich Mitglieder des Stadtrats von Köln, der „Colonia Claudia Ara Agrippinensium“ und Hauptstadt der Provinz Niedergermanien an Kaiser Konstantin, der sich dieses Anliegens wohl umgehend annahm: Seine Reaktion erfolgte in Form eines im gesamten Imperium Romanum gültigen Erlasses mit Gesetzescharakter. Das Dekret aus dem Jahre 321 gestattete den Provinzstädten – mit gewissen Möglichkeiten von Sonderrechten und Entpflichtungen – die Berufung von Juden in städtische Ehrenämter der Kurie („Mit einem allgemeinen Gesetz erlauben wir allen Stadträten, Juden in den Rat zu berufen“). Das Gesetz galt damit für das ganze Reich, ist aber nur in der an die Ratsherren von Köln adressierten Form erhalten. Eine frühmittelalterliche Handschrift befindet sich heute im Vatikan.

Das Dekret, ältester Beleg jüdischen Lebens in Europa nördlich der Alpen, wirft gleichzeitig ein Schlaglicht auf die jüdische Geschichte Kölns in der Spätantike. Denn damit muss schon lange vor 321 in Köln, vermutlich aber auch in Trier und Mainz, eine jüdische Gemeinde existiert haben. Sie sind bereits seit der Spätantike wichtiger integrativer Bestandteil der europäischen Kultur: Das unterstreichen auch aus der römischen Kaiserzeit stammende Inschriften oder archäologische Streufunde mit eindeutigen jüdischen Symbolen wie dem siebenarmigen Leuchter, der Menora. „Die Geschichte der Juden in Deutschland begann also nicht erst im Mittelalter, sondern schon einige Hundert Jahre früher als Bestandteil des Römischen Reichs und seiner kulturellen, religiösen und ethnischen Pluralität“, fasste 2014 eine umfassendere Schau im Jüdischen Museum Frankfurt zusammen: „Dieser einfache Befund hat weitreichende Konsequenzen für unser Bild der europäischen jüdischen Geschichte und Kultur. Es zeigt die Kontinuität des Judentums von der Antike bis zur Gegenwart.“ („Im Licht der Menora. Jüdisches Leben in der Römischen Provinz“, Eine Ausstellung des Jüdischen Museums Frankfurt in Kooperation mit der Römisch-Germanischen Kommission in Frankfurt am Main 11. Dezember 2014 bis 10. Mai 2015, Campus Verlag, Frankfurt am Main / New York, Seite S.9).

Im Karolingerreich des 9. Jahrhunderts sind Juden vor allem als Händler oder Diplomaten belegt, die ältesten urkundlich bezeugten Gemeinden bestanden seit dem 10. Jahrhundert in Bischofsstädten wie Mainz, Trier, Worms, Regensburg oder Speyer und seit dem 11. Jahrhundert bestanden bedeutende Gelehrtenschulen. Zugleich gab es erste massive Pogrome, viele Berufe blieben ihnen verwehrt und nach den Pestpogromen des 14. Jahrhunderts sollte das jüdische Leben bis ins 19. Jahrhundert hinein nie wieder die Blüte erreichen, die es vor 1350 erlebt hatte. Ihre Hoffnungen auf mehr Toleranz durch Humanismus und Reformation erfüllten sich nicht, erst in der Aufklärung eröffneten sich neue Perspektiven und die Französische Revolution brachte auch den Juden in Gebieten des heutigen Deutschland rechtliche Gleichstellung. In der latenten Judenfeindschaft eröffnete die Industrialisierung mehr Freiräume, viele schafften den Aufstieg und drängten in akademische Berufe und wichtiger Teil des aufblühenden Bürgertums. 1869 erklärten der Norddeutsche Reichstag und 1871 der gesamtdeutsche Reichstag die bürgerliche Gleichstellung zum Gesetz. Doch ein wachsender Antisemitismus berief sich nun nicht mehr nur auf religiösen Judenhass, sondern zunehmend auf vermeintliche rassische Unterschiede. Im Nationalsozialismus wurden jüdische Bürger zunehmend ihrer Existenzgrundlage beraubt und von rund 570.000 Juden (1933) im Deutschen Reich wurden im Holocaust 180.000 ermordet. 1950 gab es in Deutschland noch etwa 15.000 Juden. Heute zählen die offiziellen Gemeinden wieder mehr als 100.000 Mitglieder, Spitzenorganisation ist der 1950 gegründete Zentralrat der Juden.

Bundesweites Festjahr: Das kaiserliche Edikt mit dem frühesten Nachweis für jüdisches Leben in Deutschland ist nun 2021 Anlass für ein bundesweites Festjahr. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Institutionen haben sich zusammengeschlossen, um dieses Ereignis zu begehen. Der in Köln gegründete Jubiläumsverein „321 - 2021: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ koordiniert mit finanzieller Unterstützung des Bundes, des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Köln für das Jahr 2021 bundesweite Veranstaltungen und Projekte. Die Schirmherrschaft über das Festjahr hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernommen, der ehemalige NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers sitzt dem Kuratorium vor und die frühere Landesschulministerin Sylvia Löhrmann ist Generalsekretärin. Der Verein ist der zentrale Ansprechpartner für alle Institutionen, Vereine und jüdischen Gemeinden, die mit Projekten das deutsch-jüdische Jahr 2021 gestalten möchten. Das Festjahres will sowohl an den Holocaust erinnern, vor erstarkendem Antisemitismus heute warnen, aber auch jüdisches Leben und Kultur sichtbar und erlebbar machen, wie sie heute zwischen Nordsee und Alpen lebendig sind. Mehr: www.1700jahre.de, E-Mail: info@1700jahre.de.

Programm 2021: Den Auftakt für die Feiern macht ein zentraler Festakt mit dem Schirmherrn des Jubiläumsjahres in Köln am 21. Februar 2021, der wegen Corona online begangen wird. In der Stadt selbst fährt seit Oktober eine umgestaltete Stadtbahn auf den Linien 1, 7, 9, 12 und 15 mit dem Schriftzug „Schalömchen Köln!“.

Bundesweit werden unter dem Namen “#2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland“ rund tausend Veranstaltungen ausgerichtet - darunter Konzerte, Ausstellungen, Musik, ein Podcast, Video-Projekte, Theater, Filme und mehr. Eine Videoreihe auf der Jubiläumsseite www.2021jlid.de (www.2021jlid.de) erklärt Kindern mit Handpuppen die Hintergründe zum Festjahr sowie zu jüdischen Feiertagen. In ganz Deutschland sollen sich Volkshochschulen, Museen, Theater, Kirchengemeinden und Vereine mit eigenen Aktionen am Festjahr 2021 beteiligen. Fast 500 Projekte haben sich schon um eine Förderung beworben, rund 430 weitere sollen ohne Förderung realisiert werden. Der Verein selbst plant unter anderem das größte jüdische Laubhüttenfest der Welt „Sukkot XXL“ im Herbst und das mehrmonatige Kulturfestival „Mentsh!“ (Jiddisch für „Mensch“).

Jüdisches Museum MiQua in Köln: Vorzeigeprojekt in Köln ist ein freigelegtes, mittelalterliches jüdisches Viertel: Ausgrabungen von Otto Doppelfeld brachten 1953 und 1956 mitten in der Altstadt im Bereich des Rathausplatzes, der Ratskapelle und des ehemaligen römischen Statthalterpalastes (praetorium) mit einer Synagoge und einem rituellen Reinigungsbad (Mikwe) auch Befunde aus der Frühzeit des Judentums in Deutschland zu Tage. Die Kahal Kolonia gehörte zu den ältesten und wichtigsten jüdischen Gemeinden nördlich der Alpen: Das geschlossene Bauensemble bestehend aus Synagoge, Mikwe, Hochzeitshaus, Hospital sowie weiteren öffentlichen und privaten Bauten liefert mit zahlreichen archäologischen Funden detaillierte Einblicke in die städtebauliche Anlage, die Inventare der Häuser und in die Alltagskultur jüdischen Lebens im innerstädtischen Quartier.

Über dem Grabungsplatz entsteht derzeit das „Jüdische Museum MiQua", ein hallenartiger Schutzbau. Wenn das Projekt fertiggestellt ist, sollen dort Besucher ab Ende 2024 auf einer rund 6.000 Quadratmeter großen unterirdischen Ebene einen archäologischen Rundgang begehen können. Erste Veranstaltungen wird es aber schon in Teilbereichen des künftigen Museums geben. Der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Köln haben beim Land Nordrhein-Westfalen den Antrag eingereicht, das jüdisch-mittelalterliche Viertel Kölns auf die Vorschlagsliste für Welterbestätten zu setzen.

Mehr: MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln, Gürzenich-Quartier, Augustinerstr. 10–12, 50667 Köln, Internet: https://miqua.lvr.de.

Internet zum Festjahr und Veranstaltungen: www.2021jlid.de, Flyer, Broschuere 1700 Jahre Judentum, LVR-Veranstaltungen im Jubiläumsjahr, das Förderprogramm der LWL-Kulturstiftung zum Themenjahr "2021: Jüdisches Leben in Deutschland", 1700 Jahre jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz